中央日報の記事に「かつてはアジアと言えば東京がいつも先に挙げられていたが、今ではソウルに変わった」「韓国の不屈の製造企業がメイド・イン・コリアをという優秀な品質を広め、スポーツではアジア大会やオリンピック、ワールドカップなどでも成功を収めている」「経済でもアジアの盟主であった日本と差を縮めたり、リードし始めたりしている」と紹介されている。

加えて、「日本文化は1850年代に門戸を開いたあと、30余年後に万国博覧会などの国際行事を経て、世界的な高級文化との地位を確立した。韓国も1986年アジア大会以後、30余年後に世界が認める韓流ブームを作り出した。この方程式が当てはまれば、韓国の文化は今から2100年代以降まで高級文化として続き、子供達は高まった国家の地位を親の世代より多く享受する事ができる」と書かれていた。

この記事を書いた記者は、100年前と現代の環境の変化を全く考慮せずに論説しているため、社会情勢に明るい読者相手には全く響かない記事となっている。しかし、本来社会情勢に明るいはずの記者がこのように書くという事は、「100年後も韓流が世界で評価されるはずだ」と心の底から信じている。

このようなメディアの情報を信じて、「韓国はすごい」「日本などもう比較対象にもならない」と考える韓国民も多く存在する事は事実だ。しかし、今はインターネットがあれば知りたい情報は手に入る。昔のような洗脳報道は通用しない。

この記者が日本を超えた例として挙げている「韓流」は、韓国政府が国家戦略としてコンテンツ産業支援投資金に大規模な投資(2019年は約410憶円)した、言わば作られた流行だ。日本文化が流行した理由と全く異なる。

筆者は「韓国文化が劣っている」とは思わない。日本文化、韓国文化それぞれに良さがある。ただ、「美人は3日で飽きる」と言われるように、作られた流行は人々の飽きも早い。100年後も韓国文化が評価されるには、心の底から人を魅了する何かを韓国は作らなければならない。

韓国メディアがこれに気付いて自国を過剰評価する報道姿勢を改めない限り、「国内旅行よりも日本旅行」「国内学校への入学よりも日本留学」「韓国製品よりも日本製品」と考える韓国民の流れを防ぐことはできない。

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/68306?page=4>>331 ソウルの祭りの開始年を調べてみた。

ソウル世界花火祭り 2000/梨泰院地区村祭り 2008

ソウル街芸術祭 2013(旧 Hi! Seoul Festival 2003)/Seoul Fringe Festival 1998 (独立芸術祭)

ソウルクイア文化祭 2000 (trans gender)/ソウル文化の夜(Seoul Open Night) 2008

ソウル国際超短編映像祭 2009/日韓祭りハンマダン(Korea Japan Festival) 2005(韓国or日本)

ソウル国際ニューメディアフェスティバル 2000

百済古墳祭 1988 (ソウル石村洞)

恩平ヌリ祭り 2010

ソウル光提灯祭り 2009

Lotus Lantern Festival (燃灯会・ねんとうえ)1996

ソウルバラ祭り 2015

ソウルの祭りを調べてみたけど、見事なまでに新しいものだらけだね。

「燃灯会」は「青森ねぶた祭り」との交流で、作り方まで教わっておきながら、逆に起源を主張するという畜生にも劣る所業で有名な祭り。

こうして見たら、ソウルには古い祭りが1つも無いということが判った。

ソウルの祭りのリストの中で、日本人の考える祭りに相当するのは、4つしかない。

「燃灯会」も、見事なまでのパクリで、本当に伝統的なものが何も無かったんだな、というのが改めて判った。

>>343

『燃灯会』の動画で過去を遡れるのは、今のところ2003年まで。

それ以前のものは、韓国語を駆使しないと探せないようだ。

はっきりと言えることは、年々派手になっているということ。

原色を使った色使いが多用されているのは、少しでも目立てばいいという精神の反映だろうか。衣装も無地原色のものが多い。衣装に関しては、伝統を守っているというよりも、模様やデザインが進化していくだけの歴史がなかった、という印象。化学繊維ばかりの衣装も、極めて最近できたことを伺わせる。細かなところに拘るといった部分があまり感じられない。元々提灯行列なので仏教行事であったわけだが、1980年代以降、韓国人が日本の祭りを知るようになって、それを真似しようとしたのが始まりだったように感じられる。となれば、祭り行事に力を入れ始めたのは民主化された1988年以降だろう。

『青森ねぶた』は、1961年のものまでは確認できた。基本的なスタイルは今も変わっていない。それが伝統というものだろう。>>344

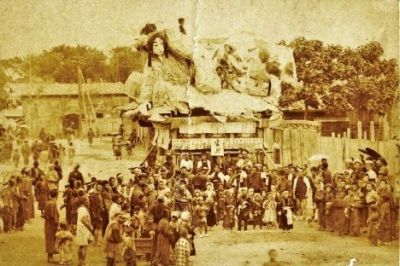

「青森ねぶた」の現存する最古の写真と思われているもの。1891年に撮影されたとされる。>>344

「燃灯会」

https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/4525

1975年四月釈迦誕生日が祝日に制定されるにつれて、1976年から燃灯行事が復活し、汝矣島広場から曹渓寺まで仏教信者たちの四月提灯行進が再開された。1996年から仏教教団は、曹渓宗を中心に釈迦誕生日行事を東大門運動場から曹渓寺までの提灯行進をはじめ、様々な行事に多様化し、燃灯祭という総合祭に切り替えた。

どうやら、日本統治時代には提灯行列が行われていたらしいのですが、その後30年ほどの間、途絶えていたようですね。<2005年の記事>

「日韓国交正常化四十周年」「青森-ソウル線就航十周年」を記念し、九月二十四日に韓国ソウルで行われる「日韓交流のお祭り」に出陣する青森ねぶた「風神・雷神」(穐元鴻生さん作)の輸送準備作業が十五日、青森市本町の日本通運倉庫内で始まった。

ねぶたは幅九メートル、奥行き七メートル、高さ五メートルで、赤い風神と青い雷神がにらみ合う迫力ある構図。制作者の穐元さんによると、これまで二十回行われたねぶた海外公演の中で最も大きい。

=ソース:東奥日報(消去済)< 都合が悪くなって消してしまったね。

燃灯会の巨大造形物は、それまでの「静」から「動」へと変化を遂げた。前後を比べると誠に判り易い。

[この時の5chの反応] 8/15

>やめとけってば

>超賎人と関わるなっつーのに馬鹿だな青森

>法則発動in青森

>これも、ウリナラ起源にされるんだろうなぁ…

>10年後、「ねぶたはウリナラ起源ニダ!」となるのに100ノムチョン

>韓国に、ねぶたの技術とノウハウと、歴史までwパクられて、あとは用済みでポイ捨てされるんだろうな。剣道・空手・合気道・折り紙・盆栽・茶道がどうなってるか見たほうがいいよ。

言われた通りになっていて、全く笑えない。日本文化が他の文化と混ざるとどういうことになるのか、と思いアニメ曲の jazz cover 演奏を探してみた。

すると『Platina Jazz』というシリーズで本格的なジャズバンドがアニメ曲を沢山演奏しているのが見つかった。仕掛け人は、音楽総合プロデューサー兼キーボーディストのラスマス・フェイバー(スウェーデン)だ。

かなりスタンダードなナンバーをこなしてはいるのだが、度肝を抜いたのがこれ。 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=r2lS0Yj1gY0

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=r2lS0Yj1gY0 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=dKYpsTrDgf4

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=dKYpsTrDgf4 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=oe2fPs0_xXg

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=oe2fPs0_xXg

その名も「ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C 」である。

アニメ『日常』のオープニング曲だったのだが、なぜこれがアンテナに引っかかってしまったのか?

あと、こんなのもある。

「はじめてのチュウ」from 『キテレツ大百科』 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=BbwgsffuCCw

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=BbwgsffuCCw YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=8WBSGQx8Z7o

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=8WBSGQx8Z7o

「ハレ晴れユカイ」from 『涼宮ハルヒの憂鬱』 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=cAIOOYXSdHw

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=cAIOOYXSdHw YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=kqBlD0NW_EQ

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=kqBlD0NW_EQ

「ハッピーメタリアル」from 『魔法先生 ネギま!』 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=oAcVa9MMRM0

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=oAcVa9MMRM0 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=lm0P_i1sQfE

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=lm0P_i1sQfE

間違いなく、オタクである。「スーパーマリオ」テーマ曲 米議会図書館が保存資料に ゲーム音楽で初めて

https://news.yahoo.co.jp/articles/3d6b80f967b39e084d085adf88ae3ff3615821e0

元情報

https://twitter.com/librarycongress/status/1646131632280092672うる星やつら、めぞん一刻、犬夜叉、らんま1/2などで有名な漫画家の高橋留美子氏が

フランスの芸術文化勲章シュヴァリエを受勲

https://www.oricon.co.jp/news/2274490/full/魅了するはさて置き、韓国のは操作、捏造だからね、当の韓国人達が一番解っているのかもとは、深読みし過ぎか?わたくし💋

映画『スーパーマリオブラザーズ』が、ゲーム映画史上で初の5 億ドルを超えを達成

https://twitter.com/GameSpot/status/1646974113674665984誇れる文化が無いのなら、これから作ればいいと、、わたくしは韓国人達に進言しているのですが☆ 食文化にせよ、ジャンクフードと呼ばれる分野に、韓国の食物も強いのでは?と。簡単な食事。

日本人は他人の口にキムチを突っ込む不粋さは無いな

ただ自分達で楽しんできた事が世界に認められただけ

朝鮮人は承認欲求が強くて日本人からした気持ち悪いし、日本人がそう感じていたなら世界中でも気持ち悪いと感じているかもしれないね>>350

アニメ、好きです。

YouTube ヒューマンバグ大学の拷問ソムリエの動画をどうぞ。泣けます。そういえば、、カイカイで韓国人との意見交換、食スレッドが一番良い感じで流れるよね。善くも悪くもあるけれど。う、、う~ん?

イカゲームとか誰か憶えてる人類いるの?笑

未だに日本の文化を圧倒したと思い込みたくて仕方がないKoreanの妄想相手をイカせる前に自分がイッテしまうKoreanだね。そりゃ、モテないよ。

プレミアリーグ、マンチェスタシティー所属のギュン・ドアン選手

おすすめの旅行先は東京旅行 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=L_NhaAxvJlw

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=L_NhaAxvJlw自然と勝手に飛びつかれるのが日本文化。

韓国で悪い事が起きた時に、その情報を隠蔽するために意図的にばら撒かれるのが韓流コンテンツ。

完全な娯楽と、政治的印象操作の道具を比較するのは、非常に難しいものがあるね。>>350

「らんま」は 3分の1 nida!!!!!!!!文化にはそれが生まれるまでの背景があるがいきなり降って湧いて来た様な韓国文化にはそれを感じない

ただ何でも新しく作ればいいと言うのではストーリーが無いのでとても薄っぺらく感じてしまうねw>>362

「サムスン世界一nida~~」

「BTS最高nida~~~」

「ソン・フンミン愛しているnida~~~」

楽しいですか?

楽しいですか?

楽しいですか?

楽しいですか?

楽しいですか?

楽しいですか?

楽しいですか?朝鮮人の顔を見ればわかるじゃん。

無愛想で鈍い顔。

貧しい国の歴史がそうさせてるんだよね。

文化が育つわけがない。

しかも長年中国に事大して、独創性がまるでないから、パクリで流行ってるもの真似るだけ。

日本の漫画、アニメ、ゲームも必死でパクろうとしてるから笑える。

なんだよ、マンファって。ww>>356

マカロンかな?>>7

イエローハットのCMのパクリな。日本の文化と韓国の文化の大きな違いは、思い出に残るかどうか。

韓国で今年『スラムダンク』が大ヒットしたが、これは韓国人が幼少の頃に見て楽しんだ漫画であることが原因の一つだ。

そして今年『スーパーマリオブラザーズ』が世界で大ヒット中。

これもまた今の世界中の大人が幼少の頃から楽しんだゲーム。

日本の作った文化は、人々の思い出に残り継続する。

韓国人のK-POPや韓流ドラマにはそれが無い。

刹那の瞬間には盛り上がるかもしれないが、未来に語られることは無い。ミニマムなヒットではあるが、スクエアエニクスの『FF7』もリメイクがここ数年で大ヒットした。

これもまた同じ、20年近い思い出が継続してのヒット作である。

発表時の海外の反応 YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=V7POp3qIX9U

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=V7POp3qIX9U

日本の文化作品は、何年も継続して影響を与える自己愛性人格障害者と朝鮮人には、この違いが理解できない。

他薦と自薦

感化と洗脳

事実と虚構

日本人と朝鮮人との明確な違い。>>371

FF16はそれほど話題になっていない。

今後発売される日本の一番人気のゲームは、任天堂の『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』だろう YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=-MEo1tGalr0

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=-MEo1tGalr0対世界へ向けての文化発信や、他国が感じる文化なんてのは、自国が評価することではない

世界を魅了とか自国で言ってるうちは三流だね

なんとか流となんとかPOPとかね

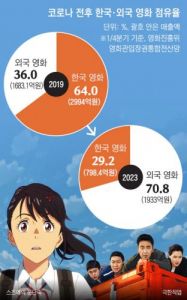

東京ドーム掌握とか🤣🤣관객 없는 K무비, 질주 멈춘 K팝... 콘텐츠 시장 급변 위기 [빨간불 켜진 K콘텐츠]

2월 관객 점유율 19.8% 역대 최저

기업투자 돈줄도 막혀 장기 불황에

영화인 몰리는 OTT마저 출혈 경쟁

"변곡점 K콘텐츠 통합 정책 마련을"

https://v.daum.net/v/20230422043056136- 375

名無し2023/04/22(Sat) 13:35:08(1/1)

このレスは削除されています

国策と工作で人気を捏造しているゴミと日本文化を比較する馬鹿は世界でKoreanだけ

>>37

>韓流の始まりは国内で愛されていたコンテンツたち。

それ、日本文化だよ。KPOPって文化と言えるのかな?

- 379

名無し2023/05/03(Wed) 15:50:27(1/1)

>>379

韓国自体、日本に依存して、その真似をして成長してるのになに寝言言ってるんだ?

わけのわからないこと言っても事実は否定出来ないんだよ。>>380

トム・クルーズのラスト・サムライが公開された途端に武士の「起源」をいきなり主張しだしたのが韓国人w>>379

韓国にオリジナルってありますか?>>379

整形大国の韓国に審美眼とか言われても…。

(韓国整形顔は、同じ顔ばかりで…気持ち悪いです)

〜〜〜〜〜

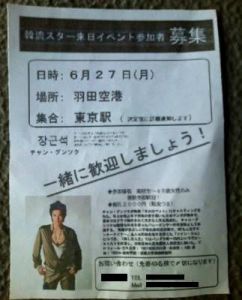

“作られた韓流”の証拠

空港お出迎えは、アルバイト♪>>379

頑張れよ(笑)ドラゴンボールテーマパークが、

サウジアラビア・キディヤシティにて開発決定!

「ドラゴンボールの世界が現実にあったら」という夢を形にすべく、プロジェクトを進行中です。 今後の新情報にご期待ください!

https://twitter.com/DB_official_jp/status/1771039101288088048世界を魅了したなら模倣した作品が生まれ、それがまたヒットしたりするはずなんだよな。

韓流を模倣して大ヒットしたって聞いたことないよね。

日本文化は例えば黒沢映画を模倣したスターウォーズとか有名だけど。- 389

名無し2024/04/04(Thu) 12:35:02(1/1)

このレスは削除されています

요즘 K콘텐츠는 정말 안녕하신가 [라제기의 슛 & 숏].

최근 한 드라마의 제작이 중단됐다. 유명 작가의 베스트셀러 소설을 바탕으로 한 드라마다. 해외 촬영 일정을 이미 잡아 놓았고, 국내 촬영장 사용에 대한 구두계약까지 맺은 상태였다. 촬영을 앞두고 드라마가 ‘엎어진’(제작 무산을 의미하는 업계 속어) 이유는 돈이다. 투자자가 갑자기 투자를 철회했다. 영상업계에 따르면 최근 들어 종종 벌어지고 있는 일들 중 하나다.

드라마 시장이 얼어붙고 있다. 드라마와 영화 스태프들은 이맘때면 내년 일감을 대략 정해 놓는데, 다들 일이 안 들어오고 있다며 불안해한다. 넷플릭스 드라마 ‘오징어 게임’과 ‘지옥’ ‘지금 우리 학교는’ 등이 잇달아 히트하며 K드라마의 높아진 위상에 우쭐해했던 지난 1, 2년은 과거가 됐다. 스태프들이 일이 몰려 즐거운 비명을 지르던 호시절은 지나갔다. 최근 디즈니플러스 드라마 ‘무빙’이 국내외에서 크게 화제를 모았다고 하나, 업계의 경기 체감 온도는 영하로 향하고 있다.

영화 시장은 북극권을 벗어나지 못하고 있고, 드라마 시장은 북극권을 향해 가고 있다. K콘텐츠의 두 대표 주자가 맥을 못 추고 있다. 정부는 2027년까지 콘텐츠 4대 강국 도약을 목표로 내년 지원 예산을 올해보다 20%가량 늘어난 1조125억 원으로 편성할 계획이다. 중장기 지원 방향은 잘 잡았으나, 발등의 불을 끌 정책은 과연 있는 걸까. 위기의식이 있는지조차 의문이 드는 요즘이다.

https://v.daum.net/v/20231007120103715

>정부는 2027년까지 콘텐츠 4대 강국 도약을 목표로 내년 지원 예산을 올해보다 20%가량 늘어난 1조125억 원으로 편성할 계획이다.

소중한 돈을 열심히 낭비하는 조센징들😊韓流?

あぁ、あの何処からとも無くいきなり降って湧いて来た様なにわか文化か

まぁ新しい国だから仕方も無いw

“作られた韓流”と世界を魅了する日本文化は似て非なるもの

391

ツイートLINEお気に入り 301

301 49

49