日本書紀に二人の高句麗使臣の名前が出る。

その名は須流枳(するき)と奴流枳(ぬるき)。

この二人の使臣は牛や鹿などの皮をよく使う技術者で

現在の奈良県に当たる地域に定着したという。

ところでこの須流枳と奴流枳という名前がなんか

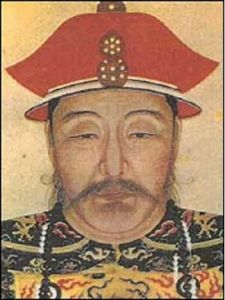

清国の創始者である「ヌルハチ」とその弟「シュルハチ」と同名ではないかそういう気がする。

ヌルハチという名前は猪の皮という意味。

奴流枳(ぬるき)らが皮の技術者だったことを考えると何か共通点が見える。

奴流枳(ぬるき)の名は中国語でヌリュウチと発音するようだ。

須流枳の発音はシュリュウチ。

そうすると ヌルハチ=奴流枳 シュルハチ=須流枳 ということになる。

もしかすると日本に定着した高句麗使臣は女真族で清国を建てたヌルハチと同じ民族だったのかも知れない。

その他、高句麗の将軍「淵蓋蘇文」は日本書紀に「イリカスミ」という名で記録されているようだが実際の発音はどうであっただろうか。淵蓋蘇文も女真族や満州族のような名であっただろうか。

日本書紀を読んで意外なことを発見

137

ツイートLINEお気に入り 91

91 45

45