日本語の一つとして外来語表記などに使われる「片仮名」が新羅から由来したという点を立証する資料が発見された。

NHN放送によると、広島大学の小林義則名誉教授と韓国の研究チームは740年頃、統一新羅から日本に渡った仏教である「大方広仏華厳経」でカタカナの起源とみられる文字を発見した。

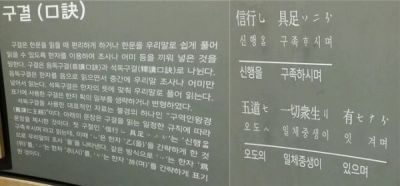

現在、日本の奈良市東大寺が所蔵しているこのお経は、墨で書いた漢字の横に木や象牙を削って作ったペンで痕跡を残す刻筆を活用した発音法が360余り表記されている。

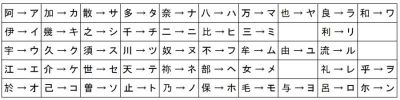

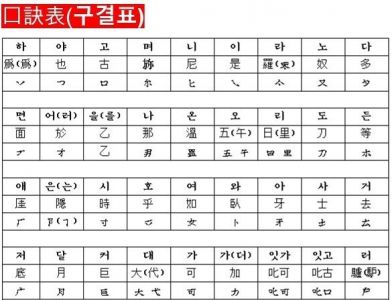

小林教授は「漢字を読みやすくするために書かれたこれらの文字が新羅時代の文字」とし「漢字を縮約して発音を表示するために作ったカタカナの起源が韓半島である可能性がある」と推定した。

日本の学界ではこれまで片仮名が平安時代(794-1192年)に日本で作られたという主張が主流だった。 したがって、今回の発見はカタカナの起源を明らかにする新たな手がかりとして注目されている。

一方、小林教授は2002年、新羅時代の仏教経典解読書「板鼻両論」を根拠に片仮名の韓半島由来説を提起するなど、これまで似たような主張をしてきた。

日本語のカタカナ、新羅文字に由来するもの

418

ツイートLINEお気に入り 338

338 29

29