もともと、中国の漢はパルティア帝国でした。 😂😂

パルティアの創始者アルサケス1世(紀元前247年-紀元前217年)は、

漢の劉邦(紀元前247年-紀元前195年)と同じ年に生まれました。ww

パルティア·アルサケス1世(=漢の劉邦)は同じ帽子をかぶっています。ww

Originally, the Han China Empire was the Parthian Empire. 😂😂

Arsace (247 BC-217 BC), the founder of Parthia, was born in the same year as the Han 劉邦 (247 BC-195 BC) of the Han Empire.

Parthian Arsace (=Han China 劉邦) is wearing the same hat, Kippah.

(Evidence, Han's Mural) 敦煌壁画里的“一带一路”形象- 中国敦煌石窟保护研究基金会秦=アレクサンダー大王

漢=パルティア王、ユダヤ人

隋=ユダヤ人(Alkhon)

唐=ユダヤ人、李氏

宋=高麗(918年)

明=李氏朝鮮、ユダヤ人

これが本当の歴史だよ

漢民族という歴史は存在しない

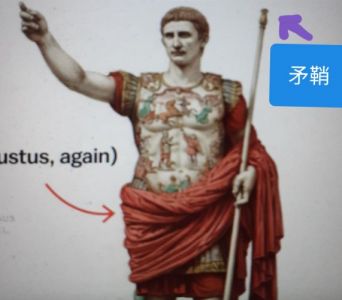

この絵は漢の王ではなく

パルティア帝国のアルサケス1世であったww

ギリシャの服を着ているこいつの顔の骨格は

絶対 中国人じゃないww

パルティアのイラン人だよ

下の漢字の字の絵は近世にでっち上げられた

イランの王が中国 漢の王であり

アルサケス1世はバクトリア王国と中国を滅ぼし

トルクメニスタンと中国西安に都を建てた

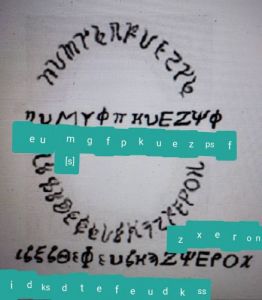

よって中国からギリシア文字が出土するのだ

こいつがユダヤ人の帽子のKippahをかぶるというのは

イラン王でありながら中国王でありながらユダヤ人wwイラン王と中国王がユダヤ人だったじゃんww

日本の明治政権の王もユダヤ人ww

アイゴ~>>349

これをそのまま中国の掲示板に書き込んで来い

それができないならお前の言葉はすべて嘘だ日本語、おばあちゃん(ba san)はロシア語 (babu shka) ウクライナ語 (babu sya)から由来する

万葉集の語彙の発音はほとんどロシア語だった

恥ぢよ (padiyo)の発音はロシア語、(pazoryo)(padoryo)と発音が同じ

日本語、わた (綿)という単語はロシア語、вата (vata=wata)と同じ発音だよ

日本語の大阪弁 アホヤネンという単語はロシア語、ahoyenenという単語と同じ

日本語、しゅらしゅしゅしゅという単語はロシア語、しゅら(shura)という単語とまったく同じ

航海したという意味もロシア語と同じ、香川県の民謡はロシア人だったんだ

昔は

中国が韓国だったし

ロシアが日本だった>>353

反論、まだ?wwwwwwwwwwwwwwwwww- 357

名無し2025/06/07(Sat) 19:49:29(1/1)

このレスは削除されています

>>356

それに、日本語は韓国語起源っていう、韓国人が言ってる主張は捨てるの?>>358

>平氏と源氏が成立する以前は、何という言葉を話してたんだよ?

>>>

平氏の百済の都は中国江蘇省南京市だった

源氏のロシア人(=倭人)の都は

中国浙江省の寧波市だった

平氏は百済語、源氏はロシア語を使った

もちろん、平氏の百済の始祖王の王妃は

ロシア人だった>>1おいおい、それじゃ、卑弥呼がアイヌ属になるだろう。急速切断なら、卑弥呼は、アイヌ属の女酋長になるだろう。九州説は、否定されている。機内説が妥当だろう。九州説を言う奴は、アイヌ協会の手先、

>>364

そういう理由から、当時の朝鮮半島南部は陸の孤島だったというのが事実だ

だから事実上、半島南部は日本列島との間にしか、物的・人的な流通経路はなかったと言っていい

要するに、朝鮮半島南部は、事実上の日本列島の延長。つまり、その一部だったと理解する方が合理的なのよ

結局、邪馬台国が九州でも畿内でも、現代の朝鮮半島から言うと、まあ、関係ないという話だよ後突厥 Second Turkic Khaganate,

卜古可汗, Bügü Kagan (759–779)不可汗 (= 汪氏)

Ilterish Qaghan 682–691 (阿史那骨篤祿) Āshǐnà Gǔdǔlù

Kulun Beg 744–745 Ashina Gulongfu

Eletmish Kagan 747–759 (Son of Ashina Duoxifu)

Bügü Kagan 759–779 (= 汪氏)

ある学者は汪古部が陰山タタールから由来したと考え,「タタール」という言葉は西暦732年に漠北オルホン河の東柴達木湖の傍の《グォル特勤碑》に最初に出現したと述べています。碑文の東のトルキスタン語には、

(Otuz Tatar)「オトス·タタール」などがあります

起源

秦宪公 攻亳戎,克“小汪”(今陕西澄城),以宗室领兵镇守,后人以汪为姓。

夏朝防风氏的后裔定居于“汪芒”(今浙江德清)。后为楚所灭,改为汪氏。

金朝时 汪古部もともと、クルド人の先祖は中国人の漢族だった

言語もパルティア語だったし

中国人のように蛇を崇拝するからイスラム教から

迫害を受けた

アレキサンダー大王の源氏のバクトリア王国を

滅ぼした後、中国を征服したパルティア(漢)だったじゃないか

クルド人のYazidis教は中国人の蛇神だよ

パルティア(漢の王)は

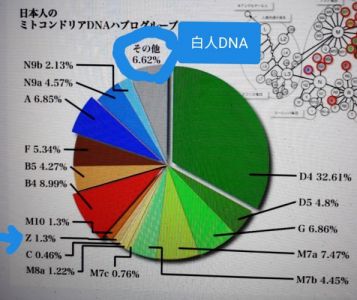

中国征服後、ユダヤ人の帽子、キッパをかぶっているミトコンドリアDNAは母親から娘ばかりへと受け継がれています。

そのため、ミトコンドリアDNAを解析することで母方の祖先を遡ることができます。

白人の祖

Rグループは、約7万年前に誕生したグループで、日本人の約2%が属しています。

ヨーロッパの祖

Hグループは、約3万年~2万年前に誕生したグループで、日本人の約1%が属しています。

このグループは主にヨーロッパ系の人々に多く見られるグループとして知られており、

約40%~50%の人々が属しています。

https://genelife.jp/gene-dictionary/genesis2/constitution_others-949_r.html

>>>

ミトコンドリアDNAは母親から娘ばかりへ

日本人の女性3%が白人のDNAなら1億人中300万人!

Y-DNAは父親から息子ばかりへ

日本人の男性3%が白人のDNAなら1億人中300万人!

日本人の白人DNAをわざわざ公開しない6%のその他DNAに属している

つまり、日本人の男性+女性のDNAの6%の600万人が白人のDNAで

韓国人の白人DNAのR1a1の200万人 4.5%より高い数値だよ

日本人の白人DNAの6%はアレキサンダー大王のロシア人のDNAだったという証拠だよミトコンドリアDNAは母親から娘ばかりへと受け継がれています。

そのため、ミトコンドリアDNAを解析することで母方の祖先を遡ることができます。

白人の祖

Rグループは、約7万年前に誕生したグループで、日本人の約2%が属しています。

ヨーロッパの祖

Hグループは、約3万年~2万年前に誕生したグループで、日本人の約1%が属しています。

このグループは主にヨーロッパ系の人々に多く見られるグループとして知られており、

約40%~50%の人々が属しています。

https://genelife.jp/gene-dictionary/genesis2/constitution_others-949_r.html

>>>

ミトコンドリアDNAは母親から娘ばかりへ

日本人の女性3%が白人のDNAなら1億人中300万人!

Y-DNAは父親から息子ばかりへ

日本人の男性3%が白人のDNAなら1億人中300万人!

日本人の白人DNAをわざわざ公開しない6%のその他DNAに属している

つまり、日本人の男性+女性のDNAの6%の600万人が白人のDNAで

韓国人の白人DNAのR1a1の200万人 4.5%より高い数値だよ

日本人の白人DNAの6%はアレキサンダー大王のロシア人のDNAだったという証拠だよ日本人のDNAは

0.46%の黄色人種 C のDNAは公開し

その他に属する2%以上の白人DNAは

公開しない理由は

ユダヤ人の歴史捏造のためだか?ww😂しかし、此所で無意味な妄想を喚き散らしている無知蒙昧な朝鮮人って余程コンプレックスが強いんだねWWW。

過去の歴史でも何も出来得なかった無能民族朝鮮人が、その見窄らしい現実を目の前にして、妄想に逃避するのは有る種自明の事フフフフフ。

だって、朝鮮人特有の「恨」や「剝奪感」、世界広しといえ朝鮮人しか遣らない獣の吠え合いの様な「声闘」や「投石戦」そして早ければ不完全でも可とする「パリパリ文化」や「嘘つき文化」、極めつきが「男病」。これら全てが「現実(事実・結果)と向き合う」事からの逃避行動だ。そして逃避の極である「世界一優秀なミンジョクNida」という自己暗示と幾ら「嘘Nida」と言い張っても目の前に拡がる惨め極まりない現実とのギャップから「火病」というこれ又朝鮮人しか発症しない精神疾患を患っている殆どの朝鮮人だと云う事実ハハハ。

現在の犯罪者が国のトップに成れる朝鮮人社会の歪さを的確に捉えた記事を見付けた。少々古いモノだが

”国の基から間違った韓国「声闘文化」の末路 何事も「コネと賄賂」で解決”夕刊フジ、2016-12/22

https://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20161222/frn1612221130003-n1.htm?view=pc>>1邪馬台国はアイヌ属の国だと、バカ言うな:アイヌ協会の手先が

アレクサンダー大王のギリシャ神殿のギリシア兵士のブロンズ像

https://www.etsy.com/uk/listing/1143342350/athena-minerva-with-owl-and-spear-greek日本の沖ノ島のギリシャ神殿で

発見されたギリシア兵士のブロンズ像と

アレクサンダー大王の

ギリシャ神殿のギリシア兵士のブロンズ像は

まったく同じ ww

アレクサンダー大王のギリシャ神殿のギリシア兵士のブロンズ像

https://www.etsy.com/uk/listing/1143342350/athena-minerva-with-owl-and-spear-greek

その当時は痩せたブロンズ像が流行っていたか?ww>>381

だから、お前の理論では、日本はアレクサンダー大王の系譜を引く国家であって、日本の周辺国てあった朝鮮民族は、日本に統治されて当然だったってことになるけど?>>383

だったら、東アジアの中心は日本じゃん

朝鮮人なんて、関係ないよねwwwwww>>387

ごめん、間違えた

✕語ってんたど

○語ってんだけど>>390

お前が、あレクサンダー大王の痕跡が日本で見つかったっと書いたんだろ?

邪馬台国畿内説は日本の歴史の捏造だと思う

394

ツイートLINEお気に入り 279

279 108

108