WEB小説、WEB漫画、一般小説、古典小説、一般漫画などについて語るスレです。

熊谷直実と平敦盛という2人の登場人物がいます。

これは1184年の一ノ谷の戦い(兵庫県)の後を描いています。

この戦いでは源氏が勝ち、平家の軍は海に船で逃げていきます。

このような状況下でのお話です。

勝利で勢いづいている源氏軍の熊谷直実は、一ノ谷の戦いで敗れて海に逃げようとする平家の武者を探していました。

↓

海の方にいってみると、豪華な装束を着た武者が一人海に逃げていました。

↓

直実は、「敵に背中を見せて逃げるとは恥ずかしくないのか!」とその武者を引き留めました。

この引き留められた人物が平敦盛です。

本文(歴史的仮名遣い)

熊谷、

「あれは、大将軍とこそ見まゐらせ候そうらへ。まさなうも敵に後ろを見せさせたまふものかな。

帰させ給え。」と、扇を上げて招きければ、招かれてとつて返す。みぎはに打ち上がらむと

するところに、押し並べて、むずと組んでどうど落ち、とつて押さへて、首をかかんと、かぶとを押しあふのけて見ければ、年、十六、七ばかりなるが、薄化粧して、かね黒なり。我が子の小次郎がよはひほどにて、容顔まことに美麗なりければ、いづくに刀を立つべしともおぼえず。

「そもそもいかなる人にてましまし候ふぞ。名乗らせ給へ、助けまゐらせん。」と申せば、

「なんぢは、たそ。」と、問ひたまふ。「ものその者で候はねども、武蔵の国の住人、熊谷次郎直実。」と、名乗り申す。「さては、なんぢにあうては名乗るまじいぞ。なんぢがためには、よい敵ぞ。名乗らずとも、首をとつて人に問へ。見知らうずるぞ。」とぞ、のたまひける。

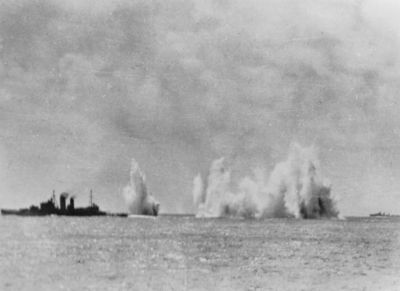

ㄴ「帰させ給え」と「名乗らせ給へ」の現代日本語の意味がわかりません。 私が全体的な文脈を上げなくて混乱した方が多いので、全体的な本文を抜粋して再度質問します。日本海海戦において東郷元帥が行った東郷ターンは反航する体制から逐次回頭して同航戦に持ち込むためのものであり、同じ地点で単縦陣の艦隊が回頭するならその地点に砲弾を送り込めばいいというが、射撃方位版など無い当時の砲術では海面上の架空の一点に砲弾を送り込む術がないのであった。

即ち相手艦がターンを終えて定進するまで狙って撃てなかったのが当時の砲術なのである。

コンパスの示度で砲弾を送り込もうとしても、当時はジャイロコンパスなどなく磁気コンパスなので、砲塔を旋回させただけでコンパスの針がくるくると回ったという。

戦艦大和初代砲術長黛治夫氏によると、それ故に東郷ターンは冒険でもなんでも無いとか。>>35

そうではなく東郷艦隊の砲術や艦隊運動の錬磨、冷静な計算(おそらく参謀の秋山真之による)の結果によるもので、坂の上の雲に描かれた様な非常な危険を犯した東郷ターンではなくて、当時の砲術の限界をよく知った結果行われたものであるという事です。

画像の東郷元帥の後ろに描かれているのが当時の上下像合致式のRangefinder 。

当時は各個の砲台長が測定した距離で砲撃をしていたが、日本海軍は砲術長の測定した距離で各砲台が射撃していた(坂の上の雲に書かれていたかどうかは覚えていない)。参考

第二次大戦の戦艦大和のNikon製の15m測距儀

当然ながら左右のレンズの距離が大きい程正確な距離が測定できる。

測距儀の話

http://majo44.sakura.ne.jp/etc/horizon/11.html司馬遼太郎作品はそれだけ人気があり、その後の日本人の歴史観への影響力が高い。

加えて日本史に登場した偉人も、彼の作品内での人物像の解釈がそのまま今の日本人の一般的(世間)な個々の人物像につながっていたりする。

「坂の上の雲」は三人の主人公(秋山兄弟、正岡子規)人物を取り上げた作品であり、小説としてのエンターテイメント性を成立させる上で、史実との違いも生じることは致し方なし。

他作品においても例えば、戦国時代の武将「織田信長」

明治時代では「坂本龍馬」「西郷隆盛」「大久保利通」「近藤勇」「土方歳三」etc

とはいえ司馬作品は実に魅力的な作品ではある。

そんな影響も受けた一人として、作品「花神」の主人公、大村益次郎の半生など非常に面白い。>>40

貴方のそれまでのレスと矛盾したレスにも思いましたが?

旅順攻略での乃木大将への「司馬」私観は後の日本人の人物像に少なからず軍人としての判断力に疑問を呈す結果になっている。

軍組織内の伊地知参謀を遇す点や乃木大将の半生を綴った「殉死」など。

司馬作品の影響力として、直接関与している訳ではないが、映画「203高地」で描かれている乃木大将の決断の是非などまさに後の日本人の乃木大将への人物観です。

とはいえ、司馬作品は圧倒的な歴史資料を集めた上で登場人物の内面を生き生きと描いており、作者自身も小説に対する自負もあるからの発言と推察。

それでも当方も含め、今なお多くの読者からも彼の作品は支持されていると思います。>>41

一体何がどう矛盾してるというのか理解しかねるが。

司馬遼太郎はなぜか乃木希典を愚将と決めつけて描いている。

しかも参謀本部編の公刊戦史をなぜか愚書と決めつけて無視している。

実際は乃木希典は世界がそれまで直面したことがなかった鉄条網と土嚢と機関銃で構成されたコンクリートの永久要塞をわずか半年で陥落させたことは世界的に驚きを持って受け取られている。

その10年後の第一次大戦では日露戦争の観戦武官のレポートなどもあったはずなのにヨーロッパの将軍達の無能により徒に敵陣への突撃を繰り返し百万単位の損害を出している。

乃木希典は司馬遼太郎の言う様な無能ではないという趣旨で最初から書いているが。

それ故に>>30のリンクを貼っているが読んでないのかね?

司馬史観が後年の日本人に影響を与えていることと、司馬遼太郎が事実に100%拘束されている故に小説かどうか疑わしいと自ら述べているにも拘らず事実を無視している事とは関係のない事だと思うがね。>>44

追記

それでも司馬遼太郎作品が単なる歴史小説だけではなく、魅力的な作品だと思う点

「坂の上の雲」では秋山真之と正岡子規は同郷で知り合いであった点は事実ですが、彼らの深い友情関係描写などは人間ドラマとして、司馬氏の両者への想いが込められた脚色部分はあったと思います。

他例としても作品「花神」の主人公 大村益次郎と蘭医シーボルトの娘である実在人物イネとの関係もしかり。

単なる蘭医の師弟関係だけではなく、もっと深い間柄を匂わす関係であったという解釈で、人間ドラマとして作品にしている点です。

いづれにせよ司馬作品は寸分違えず、史実通りに描いた単なる歴史小説だけではなく、主人公をより際立たせる為に、史実を違えない範囲で、他の関係した実在人物の像を読者には否定とも受けとられかねない描写にした点はあったように思います。司馬遼太郎のおかげで日本人も日本史好きは戦国時代と幕末~明治にかたよってしまったね

個人的には二人の天皇がいた南北朝時代が一番面白いよ。政治も絡んで

その後も荘園はずっと残ったし

幕末明治維新もある意味、和解だけど南北朝時代も和解(滅ぼさなかった)で一人の天皇に戻ってることも面白いよ

トップの過去スレで南朝と北朝の争いは日本でドラマならないタブー視されていると書いていたのを見て感心した>>46

‥‥何か政治的含みを匂わすレスにも感じますが、あえてスレタイに沿った文学、書物を挙げるとするなら、日本の古典文学としても有名な「太平記」があるのでは?

まさに南北朝時代をテーマした文献で、後の時代においても様々な書家によって

その解釈の違いや改訂した書物として今なお残っていますよ。

昭和を迎えても、大作家でもある吉川英治が現代向けに小説として出されているし、大河ドラマとしても世に知られているのですがね。スレ主が司馬遼太郎好きで戦国時代と明治維新が好きと書いてるから南北朝時代をお勧めしただけなんだが?

日本の小中学校で習うことが政治的含みがある認識なのかな?左右どちらの政治的含みか知らないけど

南北朝時代を勧めてるだけなのに作家の紹介や元書まで紹介しなきゃダメならこのスレのレスはそれがないレスが多いけど?

それならこのスレで前スレのことも逸脱した話しでは?

大河ドラマの太平記は天皇家の内紛には直接ふれていない

忠義の話しになっているから元書の太平記でもない

南北朝時代の天皇家の内紛をわかりやすい説明したドラマを見たことはない

タブーかタブーでないかは個人的見解だろう?

例えば清洲会議で三法師を抱いて現れた秀吉は正しいのか?正しくないのか?

個人がどう思っても他人がとやかくゆうことでもないのでは?

それに他人のレスを感心したと書いただけなのに?

吉川英治は歴史小説家とは思わない

宮本武蔵はほとんどフィクション

劇作家か創作歴史小説家

吉川英治の太平記は宮本武蔵と同じ新聞連載で講談社から発売されたタイトルは私本太平記↑‥‥

「太平記」を読まずして反論しているようですね。

ネットから得た同文献の概論だけでレスしているのでは?

「太平記」は後醍醐天皇を主とした話ではあるが、「忠義立て」した楠木正成や、足利尊氏だけの話ではない。二つの朝廷に至る経緯も綴られている。

君がわざわざ「南朝と北朝の争いは日本ではドラマにならないタブー視されていると書いているのを見て感心した」という文章、特に「タブー視」とは、まさに天皇制に対する政治的な思想に感じた‥‥と君のレスと同じく、君に対しての当方の感想だ。

それも個々の考えや信条だから否定はしていないがね。

歴史小説家とは史実研究者や歴史学者ではないし、吉川英治氏への偏った見方と受けとっておこう。

さらにあくまで当方の私見だが、過去西のスレの炎上のきっかけはとくに政治、宗教談義の個々の意見の相違に始まっていると再度綴っておこう。太平記について一言も書いてないんだが?

大河ドラマ太平記について天皇家の内紛は描かれてないし忠義の話が主になっていると書いてる

読めないのによく他人を罵倒できるよな

恥ずかしいよ

それにただ南北朝時代をお勧めしているだけで何を読めとか一言も書いていない

全部他の知らない誰かがあおってること

誰も宮本武蔵と佐々木小次郎以外ほぼ主要人物が実在しないか偏向されたフィクションを歴史小説とゆうのか?

私本太平記とタイトルが付いた小説を歴史小説とゆうのか?

でもこれが歴史小説だ!と言い切る個人的見解がそうならしょうがない

他人の個人的見解に口出ししないよ>>1>>12

(オチャラケな小ネタレス)

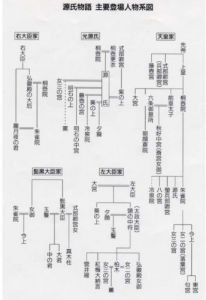

源氏物語の主人公「光源氏」は日本だけでなく、おそらく古今東西のあらゆる女性の求める理想的な男性像。

(スレ主も日本人女性にモテたいのであればぜひお読みになることだw)

モテる男性の条件、三高(高身長、高学歴、高収入)どころか、「家柄」「文才、武芸に秀て」「美形」欠点は「マザコン」ぐらいで、なんといっても全ての女性に対して優しい

それを象徴する話。

物語の中で、「末摘花」という小話

https://woman.mynavi.jp/article/140723-24/

光源氏は「容姿が残念な女性」であっても一度縁のあった女性に対しては決して

見捨てたりはしない。

何故、この話をレスしたかといえば、古典が大の苦手であった当方もかつては

進学に備え、同じくデキの悪い悪友と模試を受け、その際源氏物語の「末摘花」の話が問題にでたが当然、チンプンカンプン

だが、悪友からは「お前、漫画『あさきゆめみし』読んだことねぇのか?」

「光源氏はブスにも優しいって話」

「俺は妹が漫画持ってるから源氏物語の話ぐらい頭に入ってるぜぇ」と>>48あ!はい!吉川英治作家の『私本太平記』も読む予定です。 そして映像媒体も柴田隆之俳優が足利尊氏を演じた1991年のNHKドラマ「太平記」も視聴したいです。

>>54そうですね。同じく一般的な韓国人の認識も蒙古襲来(元寇)に対して日本が幸運で偶然で2度とも神風のおかげのみだけで勝った。という 程度だけで簡単に認識します。ですから対馬と壱岐島での高麗軍による大虐殺、強姦、略奪、放火は教えません。高麗軍もモンゴルの保護国だからモンゴルの命令だから仕方なく命令に従って侵略しただけだ。 このように韓国歴史の先生たちは教えます。

>>54

あるいは、揉めそうな質問については、中央のスレッドで聞くという「使い分け」が選択肢になるか。

幸い、彼が立てたスレッドが既に中央にあるわけだし。

日本の高等学校日本歴史教科書推薦お願いします。

https://kaikai.ch/board/138345/

>>32

司馬遼太郎の作品は、基本的に、史実を元にした創作物。

創作物と歴史は別物だね。

創作物は基本、娯楽のため。

三国志と三国志演義を混ぜごちゃにしたら面倒なのと同じ。

まあ、時の支配者が、制作に関与した歴史書も、創作物だと見なせば、同じようなモノと乱暴には言えるか。

そして、創作小説(神話、デマ、風説、プロパンガンダ、ねつ造報道)が後の世に影響を与えたケースも少なくはないのも、事実か。>>60

そういう見方は確かに存在するが…

wikiを見る限り、適切な例えではないように見受ける。

自伝の類にも疑う事は必要だよ。あくまで個人の感想なのだし、裏付けとなるとは限らない。

当然、Wikipediaに対してもだが。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3

>自身の著作では、幼少のころにホメーロスの『イーリアス』に感動したのがトロイア発掘を志したきっかけであるとしているが、これは功名心の高かった彼による後付けの創作である可能性が高い[3]。

>発掘当時は「トロイア戦争はホメーロスの創作」と言われ、トロイアの実在も疑問視されていた、というのもシュリーマンの著作に見られる記述であるが、実際には当時もトロイアの遺跡発掘は行われていた[3]。シュリーマンの例は不適切でしたか‥

「寓話がきっかけで世紀の歴史的大発見」

wikiによるシュリーマンの解説も自レス前に読んでましたよ。

「シュ氏」伝記は子供の頃に知り得た話。

伝記の多くは偉人の功績や人徳を伝えるもので、教訓、情操教育に何かのプラスになるもの。

一方wikiでも簡単な説明で「‥商才に長けていたシュリーマン」に対してですが‥

実際、発掘主になる前から既に事業者として成功していた彼に対する商売敵も多く、さらにトロイア発見という彼の成功にやっかみ、否定、批判する話も成功を称賛する話と同じく多かったと。

そんな逸話も中坊時、教師からシュ氏伝記の紹介とともに併せて聞かされた記憶によるものですが‥‥

「シュ氏が己の商売を辞めてまで子供の頃信じた寓話を明らかにする為にトロイア発掘した」という話に信憑性はないという説

では「一体何を根拠に始めたのか」

wikiをみた際の感想は、彼の動機に対する信憑性に重きを置かれてあるように思いました。

当時、寓話と思われていた「イーリアス」という詩以外にトロイア発掘に至る根拠は何だったのか?

シュリーマンの真実は、世に名を残したい単なる事業主としての自己顕示欲、名誉欲から始まったことだったとしても。

(それもwikiの参照ソース元には別根拠があるのかも知れませんが‥)

しかし寓話が史実として明らかになり、歴史を紐解くキッカケとなり、トロイア発見という歴史的成果が出たのは事実。

#60で>疑い出したらキリがない

と稚拙な表現ではありますが、締めくくったのはそんな考えも残ったからです。

歴史小説の信憑性もしかり。

歴史との整合性にそぐわない箇所の指摘に留め、関連人物の全否定の必要性はないように思います。

このスレッドのテーマがある歴史の一考察について語る場なら中央のように次々、議論をつないでいくのもアリなのでしょうが‥>>62

なぜにそこまでしどろもどろに…

無理に反論封じを図りつつ、あわててとりつくろうとしなくても、

有名人が「言った」「行った」と信じられてる事が、実際には「無かった」事や、その逆など、世の中には溢れてるよ。

また、動機については、後から美談になる様に成果が出てから後付けも可能なものだしなぁ。

後世の創作物や自伝や二次創作物で「盛ってる」事もあるし。>>57 で名をあげた「三国志演義」だってそうだろう。

日韓交流サイトだから、韓国ネタだけ拾っても…

インドの詩聖ターゴールは詩を「作らなかった」

https://japanese.joins.com/JArticle/164704

東郷平八郎元帥が李舜臣なる朝鮮人を尊敬して「いない」

阿部信行は朝鮮に対して予言「していない」

アーノルド・J・トインビーは「自国の歴史を忘れた民族は滅びる」とは「言ってない」

でも、韓国で信じられてるわけだ。

その手の「史実との違い」を楽しむのも「歴史小説の楽しみ方の一つ」とは思うが、それを「議論」と見なして停止させようというのは感心しないな。>>64

?歴史小説は、史実を元にした、あくまで創作物であり、エンタメ(娯楽)の類だと思うが…調査報告書ではないのだから。

ジョージ・ワシントンは桜の木を切ったが、正直に謝った(創作)

と

ジョージ・ワシントンの実際の功罪(事実)

の違い。

興味を持つことや道徳を学ぶ上では創作は有用だが、歴史の参考になるとは限らないし、事実と見なせばワシントンは桜の木を切った正直者となってしまう。

源氏物語は当時の風俗や文化を理解するのには役立つが、史実ではないし。

東方見聞録に描かれた「ジパング」や、台湾誌に描かれた「台湾や日本」に正確さはないよ。

もっともこの二誌の創作は、影響力が強く歴史の一ページそのものともいえるけど。

台湾誌関連は、本誌以外がなかなか面白い影響力があるので調べてみて欲しい。

実際の歴史を元に作られた寓話 と

寓話は実際の歴史と見なす

では主客が逆転してると思うし。

スパイスを用いて作られた料理 と

料理はスパイスを用いたものと見なす

では違うものでしょう。もちろん歴史小説は客観的で歴史的な事実ではありませんが、読者がそれを読むことで歴史の真実について好奇心を持って勉強を始めれば、歴史小説は虚構でもその役割は果したと思います。 韓国で最も有名な日本人の歴史小説家は、塩野七生作家の「ローマ人の物語」です。 彼女の本の歴史的事実は間違いだらけのめちゃくちゃな歴史小説ですが、ものすごく面白くて優秀な筆力のおかげで多くの韓国人がローマ歴史に対して興味を持って勉強するようになるきっかけになったから私はとても肯定的に評価します。

>>66

司馬遼太郎さんのエッセイに、戦車部隊に配属になった際に直属の上官であった下士官に戦車の砲塔をヤスリで削ってみろと言われてヤスリをかけたらカラカラと滑るばかりでやすりがかからないほど硬い特殊鋼だった(浸炭処理を施して表面硬化処理を施した特殊鋼で造られている(旧ドイツ軍のパンター戦車などもその類い)

終戦間近に新型戦車が配属されて装甲の厚さが倍増されたというのでヤスリをかけてみたらザクザクと削れてしまった。

装甲板に使う特殊鋼でなく、普通の軟鋼板を使ったのだと落胆した話に、司馬先生は無知だ、先の戦車は表面硬化処理を施した特殊鋼で造られており、削った新型の装甲板は厚さで敵弾を防ぐ(タイガー戦車の装甲に該当する)装甲なのでヤスリはかかる、当時の司馬氏が無知だっただけだと投書した方がいて、それをラジオか何かの対談で話したら、実際に携わった製鉄会社の人からから、いやあれは本当に普通の軟鋼板だったと連絡があったと宮崎駿のmook にあったw三国志演義の影響で、関羽や諸葛亮の人気や評価が上方修正されてる面はあるな。

司馬遼太郎といえば「燃えよ剣」。新選組も後世の創作物が、人気や評価を変えた代表的一例ともいえる。

新選組は「幕府側」に付き、「尊王派」と戦い敗北したことで、歴史の敗者として扱いが悪かったが、

新政府に不満の在る者からの支持や、アンダードック効果、ほとぼりが冷めてから元隊士が書き記した「新選組顛末記」や、各種歴史小説により、再評価(過大評価?)の流れとなり、現在の人気に至る。

…赤穂浪士も似たような流れだな。

平将門は…もう何が何だか。

…韓国の李舜臣も…もなにがなにやら

近年、評価を著しく上げたと言えば「前田慶次」

「一夢庵風流記」を原作とする漫画「花の慶次」の大ヒットを受けてのものだったな。

アニメ化や映画化で、ヒットを飛ばして、再評価&著名化はいつでもどこでも誰にでも発生しうる。

一休さんや、フランダースの犬…は実在人物ではないが。

が、それはあくまで「史実や実在の人物を元にした創作」という処は誤ってはいけないとは思うのだ。硬い話ばかり、小説ばかりもアレなので、別の話題もおいとくかね。

私が好きなweb漫画で、比較的マイナーなのを一つ紹介。

本田鹿の子の本棚 / 佐藤将

外連味、狂気、パロディ、グロ、語彙力たっぷりな一話読み切りの作中作。

とりあえず二話ほど。

第46話 ゆで理論殺人事件

https://leedcafe.com/webcomic/%e6%9c%ac%e7%94%b0%e9%b9%bf%e3%81%ae%e5%ad%90%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%a3%9a%e3%80%80%e7%ac%ac46%e8%a9%b1/

第88話 吸血鬼ハンター ミロ

https://seiga.nicovideo.jp/watch/mg739411?track=ct_episode>>68

[第1話・第2話]限界煩悩活劇オサム

https://shonenjumpplus.com/episode/316112896806207137

を見ていて気が付いたが…

歴史ものと、同人二次創作は似たり寄ったりな部分があるな。

そして(守れてるかは別として)不文律がある。

・カップリング(解釈)の食い違いによる派閥間闘争はほどほどに

・複数の解釈を受け入れるタイプ(箱推し、雑食型)と、自己解釈のみしか受け入れないタイプ(単押し、偏食型)の存在。

・解釈違いの善悪成否を原作者に直接聞いてはいけない

・二次創作である以上、原作者に迷惑を掛けてはいけない

・原作者からのクレームには速やかに応じる

・二次創作はあくまで二次創作であり、原作と混同しない

・ファン活動活動の枠を離れる同人活動は嫌われる(ナンパ目的等)

他、細かいのが多数。

この辺、同人界隈と歴史小説界隈で、どちらがどの程度民度あるんだろうかね…

まあ、同人やヲタクで民度終わってる系の界隈もあるようだが。

韓国史と日本史、宗教論争にも言える話か。

「そっちの国ではこういう解釈で国史があるんですね」で済ませられるか、

「そっちの国ではこういう解釈で国史を作ってるようだが違うだろ、こうしろ」で強要するか。

他者が強要を受けているのを見かけたら止めるか、止めないか、等。ちょっと気になる

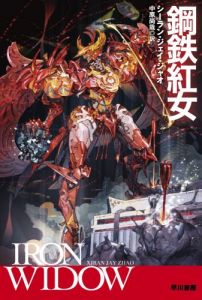

早川書房 翻訳SFファンタジイ編集部@hykw_SF

https://twitter.com/hykw_SF/status/1655507892559314945

シーラン・ジェイ・ジャオ『鋼鉄紅女』(中原尚哉訳)、カバーができました! 鈴木康士さんに巨大変形戦闘メカを描いていただきました。

巨大戦闘機械に男女ペアで乗り組み、メカ生物と戦う華夏の国。辺境の娘、則天はそのパイロットに志願するが!?

ハヤカワ文庫SFより5/23発売です。>>58

今、レンタルDVDで借りてきた葵徳川三代を観ていますが、とても面白いです。

(NHKオンデマンドは契約していません)

豪華な俳優陣、雅びやかな衣装、迫力満点の戦闘シーン等、ザ•時代劇!って感じがします。 YouTubehttps://youtu.be/ZIeuuyQErnY

YouTubehttps://youtu.be/ZIeuuyQErnY>>74

「どうする家康」最初は観ていましたが、録画が溜っています。

衣装や言葉遣いに違和感を覚えます。

それに比べ葵徳川三代は、これぞ時代劇って感じがします。

俳優も、あの長い台詞をよく覚えたなと感心します。

津川雅彦さん、西田敏行さんを始め演技派の俳優陣の顔芸も素晴らしいし、時々クスッと笑えるシーンもあるので、飽きません。

言葉遣いが昔風なのも良いですね。

「…候」がしばしば出てくるので、候を調べました。

↓

【「候(そうろう)」は「有る・居る」の丁寧語。「侯」を「そうろう」と読む場合は、目上の人へ向けた丁寧語として機能します。「(物が)有る」「(人が)居る」ということを、「候」という言葉で表すためです。

しかし現代、この意味で「候」を使うことはほとんどありません。あるとすれば、ご年配の方からのお手紙、または時代小説などでしょう。】岩下志麻さん、小川真由美さん、樹木希林さん、演技力がありますね。

家光が家康に三代将軍と認められたシーンのお江の無念な表情、春日局のしてやったりの得意気な顔の対比が素晴らしいと思いました。

樹木希林さんの春日局は、小憎らしいですね。 YouTubehttps://youtu.be/Ign2uShXSWw

YouTubehttps://youtu.be/Ign2uShXSWw

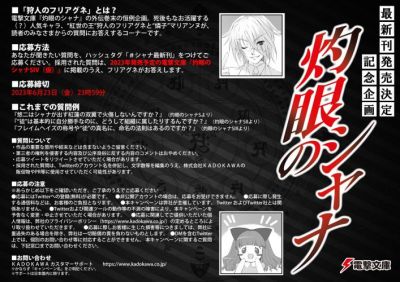

>>74電撃文庫@bunko_dengeki

https://twitter.com/bunko_dengeki/status/1660842997188292609

『灼眼のシャナ』最新刊、電撃文庫『灼眼のシャナSIV(仮)』が、2023年発売決定!

さらに特別企画として、電撃文庫の外伝巻末の恒例企画、「狩人のフリアグネ」の新規収録が決定!

あなたが聞きたい質問を、ハッシュタグ「#シャナ最新刊」をつけて投稿してください!

詳細は画像をチェック!

#シャナ「葵徳川三代」を見終わったので、1986年制作の「白虎隊」を観ています。

時代の犠牲者が、まだ子供のような少年達と言うのが悲しいですね。

それにしても若い頃の西田敏行さんがハンサムで、誰だか分かりませんでした。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E8%99%8E%E9%9A%8A_(1986%E5%B9%B4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)>>78

お城が燃えていると勘違いして集団自決してしまうとは…

若さ故の暴走だったのでしょうか YouTubehttps://youtu.be/CmlzoHqpPcg

YouTubehttps://youtu.be/CmlzoHqpPcg>>75

候はさぶらふとも読み侍の語源と重なるのが面白いですね。

昔は各地の方言が違いすぎて外国語の様に話が通じなかったので、能狂言の言葉を共通語として用いていたと司馬遼太郎がエッセイに書いていた様な。

天下を取った秀吉が、妻のおねねと尾張訛りで口論しているのが鳥が啼いている様で誰も判らなかったとやら。

読書スレ3

80

ツイートLINEお気に入り 66

66 14

14