厳密に言えば2周じゃなかった

7話から観たから

7、8、9と連続でシリアス展開だったからはい、こんばんみ

伊之助ですよ

ぼく、明日徹夜>>950

犬の飼い方ですよ

色々飼ったが犬だけない

モルモット、ウサギ、ニワトリ、鯉、亀、ねこ、熱帯魚

ハム太郎

なんで犬だけなかったかな?って言うか東、ラルに払い下げで良いのか?

キノコ生えてるんじゃないの?

大四畳半に?>>939

月曜日だからね

まぁ土日で…

抜くもん抜いたんでしょ>>962

まぁビミョーだけれどなぁ下ネタwww

天野…

天野ナントカ

忘れた

流行ったよね

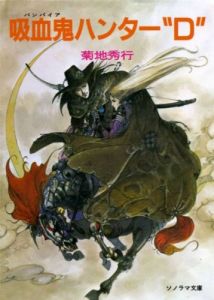

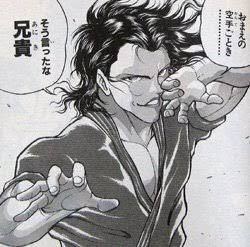

刃牙の初期もあんな感じ

絵はそれで台詞は夢枕キャラ的に天野絵と夢枕の具現化って鎬弟よね

目立たんけど 笑>>976

デビルマン臭っ!キマイラは完全に終わらない気がしますねww

>>979

あれさぁ…

まぁ読んでたけど…

なんかストイック言うかM言うか…

とちうで色気づいて辞めた 笑就職してからあんまり読まなくなっちゃった

そんなもんだろうね

時折発作起こして池波読んだけどやっぱ掴みのある

梅安、鬼平、秋山親子だもの

なかなか新規には

だから偉いと思うよ ジャンル固定しない人>>990

いやもう今でも続いてるならホントに出だしだけだから

読んだの

仲間増えてるの?

ジャンプノリって? トーナメントとか?笑

ま、あとでね

着いた>>991

鬼平は時代劇のブラックジャックと捉えていいのかな?

1話完結ですし>>997

ってかそれしか読んどらん 笑

道徳過ぎて辞めた

色気づいて>>996

一歩とかキングダムとか無闇に長いのは苦手なんですよね

とかいいつつグインサーガは120巻読みましたけどねww

読書感想スレ

1000

ツイートLINEお気に入り 981

981 6

6

レス数が1000を超えているためこのスレッドには書き込めません