「日本学術会議」の新たな会員について、加藤官房長官は、午前の記者会見で、会議側が推薦した候補の一部の任命を、菅総理大臣が見送ったことを明らかにしたうえで、これまでと同様に法律に基づいて手続きを行ったと説明しました。

そして、今の仕組みとなった平成16年度以降初めて、菅総理大臣が、会議側が推薦した候補の一部の任命を見送ったことを明らかにしました。

加藤官房長官は、記者団が、「菅総理大臣の政治判断だとすれば、学問の自由の侵害にあたるのではないか」などと質問したのに対し、「会員の人事などを通じて、一定の監督権を行使することは法律上可能になっている。直ちに学問の自由の侵害にはつながらないと考えている」と述べました。

以下、全文を読む

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201001/k10012643361000.html

日本学術会議とは

日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関であり、210人の会員と約2000人の連携会員によって職務が担われています。

日本学術会議の役割は、主に以下の4つです。

政府に対する政策提言

国際的な活動

科学者間ネットワークの構築

科学の役割についての世論啓発

以下、全文を読む

http://www.scj.go.jp/ja/scj/index.html>>494

ふざけんなよ!日本共産党ダラダラ何もしなかった前政権よりちゃんとやってくれそうで期待

三浦瑠麗氏インタビュー「日本学術会議はちぐはぐな組織。それでも、パンはパン屋の言うとおりに作らせておくのが『保守の知恵』です」

https://news.yahoo.co.jp/articles/c4ed4514c39b0ef65661e6635dbdc9756c36019d>>493

幼稚園から反日教育をして

日本を攻撃しろ、革命を起こせと

教育し続けている(日韓併合は潰された、米英・国連でも無理だった……)

共産勢力・南北朝鮮人・パヨク達

【条約違反の筈だし】(反日歴史で、国連の人権委員会やら、五輪とかアメリカにも批難された)

李承晩ラインとか(竹島・対馬・東海問題、九州にも来るかな?)

核ミサイル・拉致事件等の(敵国に正当性を与える反日歴史)

責任を負わないといけない奴ら

敗戦後に日本人は

シベリア・満州・半島・竹島で

大虐殺・強姦・弾圧をされました(親日罪、日帝残滓、交渉の余地があるとは思ってない、W反日を掲げて大統領選挙W)>>1

菅首相、「105人の候補リストは見ていない 自分が見た時には99人だった」

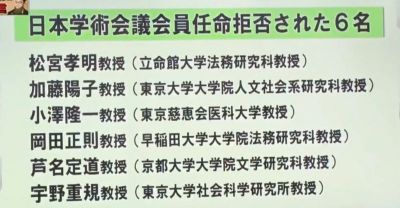

日本学術会議が推薦した会員候補6人を菅義偉首相が任命しなかった問題で、菅首相は9日、毎日新聞などのインタビューに応じた。自身が決裁する直前に会員候補のリストを見た段階で99人だったと述べ、推薦段階の105人の名簿については「見ていない」と語った。

また、6人の任命を拒否した決定について「今回の任命について、変更することは考えていない」と述べた。

https://mainichi.jp/articles/20201009/k00/00m/010/185000c管さんは105人の名簿ではなく99人の名簿を見たということは、6人が消されていることを知らなかったと言いたいの?

6人を消す事を忖度した官邸の問題?

6人を消す事を指示したのは誰?

たいした問題にならないと思っていたのかな?

解らない事ばかりだね。

学術会議の見直しはするべきだけど論点外しに成らない様にしないとね。

菅さんには期待しているから些細なつまづきで転ばないでね。学術会議の予算規模の妥当性など行政改革の観点で検証へ 政府

NHK 2020年10月10日 6時22分

日本学術会議について、政府は、行政改革の観点から今後、河野大臣のもとで、予算や事務局の規模の妥当性などを検証する方針です。

推薦した会員候補6人が任命されなかった日本学術会議のあり方を検討するよう自民党から要請されたことを踏まえ、河野行政改革担当大臣は、行政改革の観点から、政府の事業全般を検証する中で、予算や機構などを検討していく考えを示しました。

これについて菅総理大臣は、「事務局員が50人ほどいて、国費が入っている。独立すれば別だが、1つの国の機関であり、河野大臣が、行政改革の視点で行うのは、ある意味では当然のことではないか」と述べました。

日本学術会議には、昨年度、事務局の常勤職員50人の人件費として、3億9000万円が充てられるなど、年間およそ10億円の国の予算が支出されていて、政府内からは、「事務局の職員が多すぎるのではないか」といった指摘も出ています。

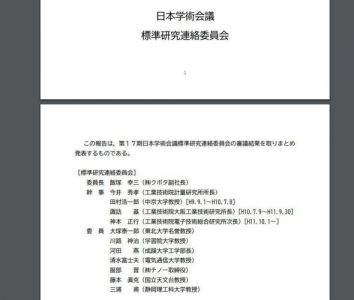

河野大臣は、今後、学術会議を所管する井上科学技術担当大臣とも連携し各府省庁の事業にむだがないかを検証する行政事業レビューの資料で実態を確認するなど、予算や事務局の規模の妥当性などを検証する方針です。「日本学術会議と中国科学技術協会」協力の陰に中国ハイテク国家戦略「中国製造2025」

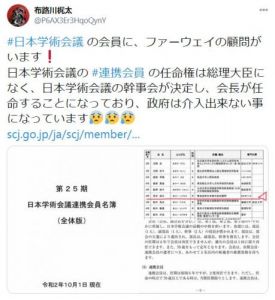

2015年、日本学術会議は中国科学技術協会と覚書を交わした

日本学術会議のHPをご覧になると、そこに国際活動というバナーがあり、それをクリックし、さらに「その他の二国間交流」を辿っていくと、「中国科学技術協会との協力覚書署名式」というのがある。そこには

――平成27年9月7日、中国科学技術協会(中国・北京)において、大西隆日本学術会議会長と韓啓徳中国科学技術協会会長との間で、両機関における協力の促進を図ることを目的とした覚書が締結されました。

と書いてある。

平成27年は西暦で2015年だ。

この2015年に中国で何が起きたのかを見てみよう。

2015年、中国ハイテク国家戦略「中国製造2025」発布

2015年は中国のハイテク国家戦略「中国製造2025」が発布された年だ。

習近平は2012年11月に第18回党大会で中共中央総書記に選ばれると、すぐさま「中国のハイテク産業を緊急に促進させよ!」という号令を出して、その年の年末から2013年の年明けにかけて、中国工程院の院士たちを中心に諮問委員会を立ち上げた。

中国工程院というのは国務院(中国政府)直属のアカデミーの一つで、中国科学院から分離独立したものである。中国にはほかに中国社会科学院や中国医学院、中国農学院など、多くのアカデミーがある。「院士」というのは「学士、修士、博士」などの教育機関におけるアカデミックな称号とは別系列の、中国の学問界で最高の学術的権威のある称号である。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94660.phpいいね~。問題点がどんどん出てくるね~。

>>502

菅の一存じゃないとするならば、この6人はすでに内閣で問題が

指摘されてたか、相当な無能だっただけだろ。>>507

そのような点もこれからいろいろ議論されるのでは?いいことだよね。

その毒を入れる人も組織に入れておくっていうのが懐の深さってことなんだろうね。>>500

三浦瑠麗は「日本学術会議」が学問をする場だと思ってるようだ。

誤解だらけの日本学術会議

https://news.yahoo.co.jp/byline/enokieisuke/20201010-00201972/安保賛成×

安保法制〇中野信子先生が「学術会議は10年も政府に一つも提言を行ってないし、研究発表ならSNSもあるし、なんら問題じゃない。研究の自由を奪うなど、とんでもない!」半分キレ気味に、やんわり言ってた。

学者たちも、自分の後輩を推薦したり、ハク付けの要素もあるだろ!なんか真面目な話しになっているので。ブレイクタイム的なものを入れる。日本はこの問題で加熱しているけど。お隣の韓国でも加熱?しているのか・・・・・・韓国よりましなのかな?(笑)どっちだろう。

<朝鮮日報>民主平和統一諮問会議のUSB保存資料、わいせつ動画だらけだった 外交統一委員会の国政監査で発覚~ネットの反応「wwwwwwwwwwwww」「こんなことでは驚かない」

https://anonymous-post.mobi/archives/4162

日本はましな国だと思いたい(笑)>>513

新会員任命99人のうち、少なくとも10人が安保法に反対 学術会議

https://www.sankei.com/politics/news/201007/plt2010070044-n1.html

日本共産党との近さが基準になってるんじゃないか?

学者なのに過激な政治運動をやったとかね。>>517

そりゃ市長もセクハラする訳だw>>518

やっぱそうだよねw全員が安保法制に賛同してるわけがない

まぁ、外れた6人については今後分かるのかね?

リストが事前から外れてたとか、色々出てきてるみたいだけど。。。>>1 >>502

菅首相「105人のリスト見ていない」の説明に苦言「支離滅裂。総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断をしたと言ってたはず。見ないでどうやって判断するのか?」(芥川賞作家の平野啓一郎氏)

芥川賞作家の平野啓一郎氏が、日本学術会議の会員候補6人を任命しなかった問題で、菅義偉首相が報道各社とのインタビューで会議側が作成した105人の推薦リストを「見ていない」と述べたことを受け、「支離滅裂。無責任だろう。嘘つきも困るが、嘘さえつけないとは」と苦言を呈した。

平野氏は「支離滅裂。『総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断をした』と言ってたはず。見ないでどうやって判断するのか?無責任だろう」と指摘。

「結局、また誰かに責任を押しつけようとしている。嘘つきも困るが、嘘さえつけないとは」と問題視した。

菅首相によると、会員任命を決裁した9月28日の直前に会員候補リストを見たが、その時点で最終的に会員となった99人がそのまま記されており、6人を拒否する立場になかったという。

これまでは「首相の任命拒否権」が問われてきたが、菅首相の説明に従えば「首相以外の第三者」が任命拒否したことになる。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fc735851729fd741d4654110199a4eabd2243713中国ハイテク国家戦略「中国製造2025」 ← 日本のマスコミ報道は何故か"軍事"を削除

中国のハイテク国家戦略の正しい名称は「中国軍事製造2025」であり

中国政府紙を含む海外のマスコミ報道ですら「中国軍事製造2025」と報道している。>>1

いや、大英断では?

むしろ今までが異常だったのと思う。

学術会議のメンバーって特別職国家公務員だし、研究予算の割振りの権利を持ってたよね?

国民に選挙で選ばれた国会議員じゃ無いんだから、政府の管理下に置かれるのが当たり前

国民から選ばれない、リコールも出来ない、政府の管理も受けない、兆単位の予算を扱う部署?

そんなの悪夢でしかないでしょ。>>522

それ本当?

『中国軍事製造2025』で検索しても『中国製造2025』しかヒットしないし、マスコミどころか公的機関でも『中国製造2025』って書いてるみたいなんだけど。

>「中国製造 2025」の全訳は(国立研究開発法人)科学技術振興機構・研究開発戦略センターにおける「主 要国の次世代製造技術」に関する調査の一環である。学術会議任命拒否された6人 彼らの「h-Index (研究者の評価指標のひとつ)」が、加藤陽子氏は2、他の5人はゼロだったことが判明

生命科学分野では25~30が優れた論文業績の目安

ノーベル物理学賞の受賞者の平均値は40〜

https://anonymous-post.mobi/archives/4005

h-indexは、論文の被引用数に基づいて算出される、研究者の評価指標の一つです(h指数ともいいます)。

h-indexを考案したHirschは以下のように述べています。

A scientist has index h if h of his or her Np papers have at least h citations each and the other (Np - h) papers have ≦ h citations each.*1

つまり、ある研究者が発表した論文のうち「被引用数がh回以上である論文がh本以上あることを満たす最大の数値h」がその研究者のh-indexになります。

ノーベル物理学賞の受賞者(2005年までの20年間)のh indexの平均値は40ほどだそうで、生化学などの生命科学分野ではh index値25~30が“優れた”論文業績の目安とされることがあります。近年ではh indexが使われる場面が増えており、これを教員の研究能力判定の指標のひとつにする大学もあるようです。

h-indexが0〜2は、日本では学者でも国際的にはとても学者とは言えない数字。>>494

学術会議は共産党の活動拠点だった

http://agora-web.jp/archives/2048446.html

学術会議の騒ぎを受けて自民党が「非政府組織化」を検討するプロジェクトチームを発足させた。

元会員の村上陽一郎氏が、初期の学術会議の実情をこう書いている。

日本学術会議はもともとは、戦後、総理府の管轄で発足しましたが、戦後という状況下で総理府の管轄力は弱く、七期も連続して務めたF氏を中心に、ある政党に完全に支配された状態が続きました。特に、1956年に日本学士院を分離して、文部省に鞍替えさせた後は、あたかも学者の自主団体であるかの如く、選挙運動などにおいても、完全に政党に牛耳られる事態が続きました。

このF氏とは福島要一、「ある政党」とは共産党である。福島は1949年に農林省を退官したあと、85年まで学術会議の会員をつとめ、原子力関連分野の委員として原子力に関する決議を出した。彼はアカデミックなポストについていなかったが、当時は修士以上の研究者は誰でも投票できたため、全国の共産党支持者を動員して36年間も会員を続けたのだ。

学術会議は1963年に原子力潜水艦の日本港湾寄港問題に関する声明でアメリカの原潜の寄港に反対し、1967年には軍事目的のための科学研究を行わない声明を決議した。これらはいずれも共産党の方針だった。このような政治利用が激しいため、普通の研究者は学術会議に関心をもたなくなった。

2005年に学会推薦を会員推薦に改めたときも民営化が議論されたが、学術会議の反対で内閣府の直轄になった。予算も1990年代から10億円前後とほとんど変わらないが、2000億円の科研費の配分を左右する政治的影響力が強いため、政府機関としての地位を手放さないのだ。

活動家に乗っ取られた学術会議は政府の諮問機関として機能しなくなり、政府に答申したのは2007年が最後である。2017年3月には、軍事的安全保障研究に関する声明で防衛装備庁の委託研究に反対した。

学術会議が政府に任命されなかった6人を会員にする方法は簡単である。学術会議がみずから非営利組織になって政府から独立し、自由に人事を行えばいいのだ。10億円の予算は、政府が委託研究費として支出すればいい。それが英米でも行われている制度設計である。学術会議問題は「風見鶏」中曽根首相の遺産

http://agora-web.jp/archives/2048442.html

内閣法制局は「憲法第15条によって内閣は公務員の任命権をもつという政府見解は一貫している」という立場から、1969年の高辻法制局長官の国会答弁を提出した。これは国立大学の学長について、憲法15条1項にもとづいて政府に任命権があると答えたものだ。

1983年の衆議院文教委員会では、学術会議について総理府総務長官が「形だけの推薦制であって、学会のほうから推薦をしていただいた者は拒否はしない。そのとおりの形だけの任命をしていく」と答弁し、法制局も同様の答弁を繰り返した。中曽根首相もこう答えている。

「政府が行うのは、形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握ってるようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものは、あくまで保障されるものと考えております。」

ところが2018年には内閣府と法制局の合意文書で次のように書いている。

「憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。 内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。」

これは「学会のほうから推薦をしていただいた者は拒否はしない」という1983年の政府見解とは明らかに矛盾する。そして今回の任命拒否は、この見解を否定するものだ。

だが1983年の解釈が現状に合わなくなるのは当然で、「政府見解を変更した」と答弁すればいい。法律の解釈を最終的に決めるのは裁判所だが、その判断が出るまでは内閣が解釈権をもつ。それを変更することも内閣の権限であり、異議のある者は行政訴訟を起こせばいい。憲法15条に照らすと、現在の解釈が正しいことは明らかである。

ところがそれだと、中曽根首相の答弁が憲法違反だったということになる。法制局が「政府見解は一貫している」という事実とは異なる答弁を続けるのは、中曽根首相を守るためかもしれない。略全容が明らかに成ってきたね。

杉田和博官房副長官が担当だったね。

菅首相はこんな騒ぎになるとは思ってなかったのかな?だんだんと一般に対しても真相が知らされてきたねw

https://news.yahoo.co.jp/articles/f4aa4c0997fac37d4d7caee4186ebc2bd8dc324d

「日本学術会議」の正体とは 「非民主的」「野党のようなもの」大学教授ら語る常識外れの学術会議、有用な研究を潰し「学問の自由」を侵害していた…!

https://news.yahoo.co.jp/articles/486d57e2e8d874101d08fa2bf31e833ff40a7bb7

学術会議は、日本国民の生命と財産を守る防衛に異を唱え、特定の野党の主張や活動に与(くみ)して行動している。優秀な学者の学術集団でありながら、圧力団体として学問の自由を自ら否定している 抜粋

いろいろ出てきたな~。面白くなってきました。学術会議、会議資料として赤旗の記事を配布してしまう

赤旗は新聞と「同種」なのか?

学術会議のホームページ内を「赤旗」で検索すると「委員会等で机上配布した新聞等記事一覧」という資料がみつかる。

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/anzenhosyo/pdf23/newslist.pdf

資料を読むと「机上配布した新聞等記事」の一部に赤旗の記事が挙げられている。これはおかしい。赤旗は政党機関紙であり、新聞と同種ではなく「新聞等記事」の「等」には含まれない。どういうことだろうか。

赤旗の記事が机上配布されたのは2016年10月28日開催の「第5回安全保障と学術に関する検討委員会」、2017年8月31日及び9月22日開催の「日本学術会議幹事会」である。

しかも政党機関紙の記事は赤旗しか配布されていない。なぜ赤旗だけなのか。なぜ他の政党機関紙の記事は配布されていないのか。

言うまでもなく学術会議会員の身分は国家公務員であり、もちろん「特別職」だから通常のそれとは扱いは異なるが、例えば選挙運動が特別職、一般職を問わず禁止されているように公務員である以上、「全体の奉仕者(日本国憲法第15条2項)」としての振る舞いは期待されている。だから学術会議は政党との距離には注意を払わなくてならない。

仮に会議資料として赤旗の記事を配布するとしても、それは赤旗の記事を配布しなくては会議が成立しないような事例に限られ、おそらくそれは日本共産党を議題とした会議ではないのか。管見の限り日本共産党は議題になっていない。学術会議の使命・目的を考えればそれは想像しがたいことである。

なぜ「赤旗」だけなのか

さて、素朴単純に「赤旗の記事配布」の情報に接すると「学術会議事務局が経費で赤旗を購入し、必要な記事を抜粋、それを会議資料として配布した」と解釈できるのではないか。

それはすなわち「税金で赤旗を購入した」「税金で政党機関紙を購入した」ということである。「そう単純な話ではない」という批判が聞こえそうだが「新聞等記事一覧」程度の情報公開ならば「税金で赤旗を購入した」「税金で政党機関紙を購入した」という批判は避けられないのではないか。

http://agora-web.jp/archives/2048552.html片や戦争に荷担するな。片や学問の自由を尊重しろ。と言う2つに分かれている感じ。

任命権に関することも大事かもしれないが・・・・・・・・こちらの方がもっと大事だと思う。

野党は任命権について徹底的にやる感じだけど・・・・・それだけで終わってしまったら・・・・・・・・日本が世界からもっと遅れを取る感じになるのかな~と思う。掛谷英紀さんのコラム、毎回共感し、そして考えさせられます。

日本学術会議問題を考える

https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63622.html>>533学術会議は左翼イデオロギーに支配された極めて政治性の強い組織…

今回の6人の件だけでなく徹底的な改善が必要。FNN

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=fEGTORuOOjM

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=fEGTORuOOjM

菅総理「前例踏襲してよいか考えた結果」今回も当初はマスコミは事実という名の表層を右往左往してばかりで深度アップにえらい時間かかってたみたいだけど。

まあ、結果的に、今となっては無事に暴かれつつあるということで。

めでたしめでたし。なんかこの数日、まったく俗世から離れてたわw

5日とか10日前の記事を今頃読んでますw

https://president.jp/articles/-/39529?page=1任命拒否じゃなく、逮捕案件なんだが

FBIならそうしてるぜ菅さんいきなり転ばないでね。

反対意見あっても聞く耳がないとね。中国の様な束縛社会にしないでね。>>540

意味が分からん

学術会議なんて、逮捕調査の対象だろ本来

共産党の活動組織だぞ?学術会議問題、とうとう野党とマスコミが事実上の「敗北宣言」を出した…!

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76840

日本学術会議をめぐる騒動は、政府を追及する左派マスコミの中からも「負け戦」と認める声が出てきた。野党は追及ネタが尽きてきた一方、肝心の学術会議は政府に対して、将来のあり方を検討する方針を表明している。まさに「負け戦」の様相だ。

立憲の軌道修正も明らかになった。彼らは当初、声高に「学問の自由に対する侵害」と主張していたが、代表質問では学問の「が」の字もなかった。それは10月16日公開コラムで指摘したように、学問の自由を侵害していたのは、学術会議自身だったことがバレてしまったからだろう(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76462)。

学問の自由に対する侵害を主張しないとなると、話は単なる「政府の人事問題」に矮小化してしまう。首相に任命拒否を含めた人事権があるかどうか、であれば、あるに決まっている。もしないなら、学術会議は税金を使って、なんでも好き勝手にできてしまう。そんな政府機関を国民が認めるわけがない。

もはや、明らかだろう。いくら「勝負はまだこれから」などと言っても「負け犬の遠吠え」と言って失礼なら「負けを認めたくない者の悪あがき」にすぎない。先週のコラムで紹介したように、学術会議の梶田隆章会長と菅首相との会談は、梶田氏の完全敗北で終わった(https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76652)。

さて、左翼勢力が大学や研究機関に圧力をかけて、学問の自由を侵害してきた事実は、別の方面からも明らかになった。私は、北海道大学の奈良林直名誉教授にインタビューした10月28日付の産経新聞記事から、それを知った(https://www.sankei.com/politics/news/201027/plt2010270056-n1.html)。

学問の自由を踏みにじる「左翼の圧力運動」は、多くの国民が知らない間に、あちこちのキャンパスと研究室で繰り広げられていたのである。菅政権はまず、学術会議の解体的見直しを手始めに、対応を急がなければならない。>>542

これを機に、また一つ権威主義の弊害が日本社会に知れ渡ることになり、良かったと思う。

さて、次の日本の問題点はなんだろうか税金使わない会議にして独立性を保てばいい。

これこそ税金の無駄だ。

解体してほしい。早々に

こいつらから

どれだけ未来ある考えが中国に流れ

どれだけ潰されたか

そちらの調査をして欲しい研究者にも理解できない日本学術会議が国民に理解されるわけがない

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76995

巷で注目されているのは、軍事研究禁⽌や元号に対する反対など、過去の学術会議における政治⾊の強い活動についてである。これは⾔い換えるなら、そもそも学術会議に期待されている活動が何であり、その活動の領域がどこにあるべきかを巡る問題だと言える。

とはいえ問題は、学術会議による政治色の強い活動の是非にのみ留まらない。なぜならこの活動領域を巡る問題が示すのは、今そもそもこの組織が何の為のものであり、またどの様に組織され、誰を代表しているのかが極めてあいまいになっている事だからである。

例えば、筆者は複数の学会に所属する末端の研究者の1⼈であるが、学術会議が⽇々どの様な活動を⾏い、またその会員がどの様にして選ばれているのかについて考えた事は、⼤学院⼊学以来、30年の研究者⽣活で⼀度も考えた事はなかった。

更に言えば、筆者が所属する各々の学会の総会や理事会にて、学術会議の活動内容が報告された事は⼀度もなく、⾃らが所属する学会の会員の中に、会員や連携会員として学術会議に参加している⼈がいる事すら、今まで全く知らないままに過ごしてきた。

今回の問題が勃発して明らかになったのは、学術会議の活動や会員等の選出に関わるメカニズムについて、驚くほど多くの研究者が何も知らされていないという事である。

それでは⽋けているのは何か。答えは「説明」とそれによる「透明性の確保」である。

例えばその最たるものを挙げるなら、学術会議の構成員を巡る問題がある。学術会議を巡る状況がこれほど⼤きくなる状況下、「研究者の国会」は⾃らがどういう基準で⾃らの成員を選んでいるについて、具体的に何も説明していないのである。

研究者にすらその内情が知られない「研究者の国会」の在り⽅が、研究の外にある⼀般の国⺠に理解されるはずがない。その事を強調して、この小稿の結びとしたい。

菅首相、安保法制批判者らを学術機関のメンバーに任命せず←独裁政治との批判集まる

546

ツイートLINEお気に入り 534

534 4

4